1. 重点事業

(1)金属3Dプリンタによる部材の高度化・量産化に向けた開発支援事業

1.事業目的

「滋賀3Dイノベーション研究会」におけるこれまでの取組みによって得られたDED方式の金属3Dプリンタに関する知見を活かし、同研究会を基盤に製造プロセスの高度化・量産化に向けた研究開発および材料の適材適所の使用による部品の高機能化を支援し、研究会活動をとおして、得られた成果の技術普及により企業のものづくり技術力向上を図ります。

2.事業内容・成果

金属3D積層造形技術に関する技術普及のため、3D CADやCAM、3Dスキャナに関する講習会を実施しました。

(1)滋賀3Dイノベーション研究会による支援

24社の県内企業や県内大学等で構成される「滋賀3Dイノベーション研究会」において、おもにDED方式の金属3Dプリンタによる技術開発支援として、情報提供を実施しました。

成果

- 講習会の開催 3回

※詳細は、4.研究開発・産学官連携(5)研究会活動の推進③滋賀3Dイノベーション研究会で紹介

(2)AI活用の裾野を広げる技術開発と人材育成事業

1.事業目的

製造現場におけるAI活用の裾野を広げるための技術開発と人材育成により、県内中小企業の生産性の向上と製品の高品質化を支援しています。

2.事業内容・成果

AI活用の裾野をさらに広げることを目的に、大量生産以外の多様な現場環境に対応可能で中小企業にも導入が容易なAI検査技術の開発を進めるとともに、AI講習会および個別出前相談によるAI活用人材の育成を図ります。

(1)AI活用の裾野を広げるための現場対応型検査技術の開発

- 多様な現場環境においてもAI活用による画像検査および音響検査を実現可能とするための前処理技術およびAI検査技術の開発

- 多様な現場環境においても活用が容易で中小企業にも導入が容易なタブレット等身近なデバイスでAI検査が可能な「モバイルAI検査プラットフォーム」の開発

(2)AI人材育成のための講習会および個別出前相談、開発支援環境の提供

- AI検査の事例や実習を含めた講習会を実施し、 開発した技術の普及、AI人材の育成とAI導入を支援

- AI学習のためのクラウド型スーパーコンピューターを利用開放

成果

- AI講習会:93人

| 名称 | AI時代の外観検査~これからマシンビジョンを始めたい方へ~(参加者:24名) |

|---|---|

| 日程 | 令和6年12月20日(金) |

| 場所 | 滋賀県工業技術総合センター |

| 講師 | 吉永 貴子氏【株式会社レイマック】 |

| 名 称 |

令和6年度 ものづくりIoT研究会 第1回定例会 (公益財団法人滋賀県産業支援プラザとの共催)(参加者:69名) |

|---|---|

| 日 程 |

令和6年7月2日(金) |

| 講 演 1 |

人手不足対策の救世主!「協働ロボット」早わかり 伊藤 曹馬氏【ユニバーサルロボット チャネル デベロップメント マネージャ】 |

| 講 演 2 |

協働ロボットの導入事例 馬道 貴之氏【三恵工業株式会社 生産技術課 課長】 |

|

場 所 |

コラボしが21 3階大会議室(大津市打出浜2-1) |

- 県内企業への個別出前相談:3件

(3)インバウンド向け近江の地酒開発支援事業

1.事業目的

本事業は、滋賀県を訪れる外国人観光客の約7割を占めるアジアからの観光客向けの日本酒の開発を行います。工業技術総合センターが主導して、アジアからの観光客の好みをとらえた旨味・コクのある「近江の地酒」を醸造所と協働で取り組みます。新商品開発、販路開拓を通じて醸造所、ひいては本県地域産業の活性化を図っていきます。

2.事業内容・成果

韓国、台湾、中国、香港で飲まれている日本酒を調査して、どのようなタイプ(酒質)の日本酒を開発するのか検討を行いました。結果、アジアの人々は、旨味・コクのある日本酒を好む傾向にありました。しかしながら地域によって飲まれる日本酒は差異があり、醸造所が広範な酒質の日本酒の開発に対応できるように酵母の選抜等を行います。

現在、センターのストック酵母を利用して酒米を用いた発酵試験では、それぞれの酵母がどのような性質(味や香り)を示すのか小仕込み試験を実施しています。スケールアップしながらの試験を行って酵母選抜を進めていきます。

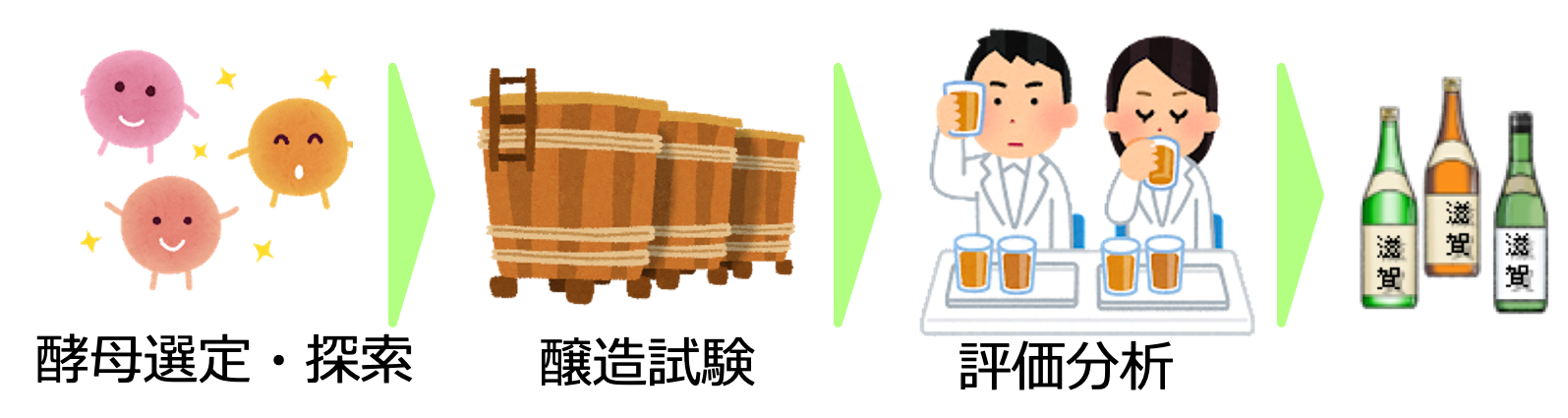

開発の流れ

目標

- 令和6年度 アジア向けの日本酒として「旨味・コク」が出せる酵母の取得数: 10種類以上の取得

- 令和7年度 実用的酵母取得数: 6種類以上選抜

- 令和8年度 実用的酵母取得数: 4種類以上選抜、醸造所での実地試験醸造:4件以上

成果

令和6年度は、酵母を供試して培養液を用いた発酵試験、酒米50g、200g、1kgを用いての小仕込醸造試験を実施して酵母16株まで選抜が完了しました。

(4)製品ライフサイクルにおけるCO2削減技術の開発支援事業

1.事業目的

県内製造業による製品ライフサイクル全体を見据えたCO2排出量削減に向けた取組を促進するために、製造から使用、廃棄に至る全プロセスにおける省エネ化や電力平準化、脱CO2部材等に関する研究開発を実施します。

2.事業内容・成果

製品ライフサイクルの中でCO2削減効果が高く、先導的に取り組む研究開発として以下のテーマを実施しました。

①石油由来のプラスチックから天然由来のバイオプラスチックへの転換を進めるための技術開発

バイオマスプラスチックと石油由来プラスチックの差異(強度、長期耐久性等)を調べてデータを蓄積し、これを情報提供・評価技術移転を行うことによってバイオマスプラスチックの速やかな普及につなげます。

今年度は、バイオマス由来のポリエチレンと石油由来のポリエチレンについて、キセノンウェザーメーターによる耐候性促進試験と乾燥機による耐熱試験を実施。両者について力学的測定および化学分析を実施して、紫外線および熱の影響を調べました。

(成果)

ポスター発表を行い、実施内容および結果について周知しました。

産業技術支援フェア in KANSAI 2024

開催日時: 令和6年(2024年)11月15日(金)

開催場所:大阪産業創造館マイドーム大阪

参加人数:330名

②CO2排出量が少ない金属3Dプリンタによる部品製造に関する研究

金属部品製造における金属3Dプリンタの活用は、金属粉末を積み上げて製品にするため従来の工法に比べて原材料のロスが生じません。特にバインダージェット方式は、一度に多くの精密部品を造形できることから、量産化によるCO2削減の効果が大きいです。そこで、センターと3Dプリンタメーカーが連携して、金属3Dプリンタによる製品の高精度化、量産化につながる技術開発を行い、県内企業とその技術を共有することにより、製造工程におけるCO₂排出削減に貢献します。

3Dプリンタの活用推進のため3D CADおよびCAM機能に関する講習を行い、基本機能への理解を促すことができました。さらに、3Dプリンタへのデータ活用として有用なリバースエンジニアリングについて、3Dスキャナの使用方法から図面化への流れについて講習を行いました。測定サンプルは参加者に準備いただき、参加者や講師の間で意見交換を行いながら進めることができました。

(成果)

講習会を実施しました。

「3D CAD入門 −ゼロから始める、3D CADで広がるものづくりの世界−」

開催日時: 令和6年(2024年)11月12日(火)

開催場所:工業技術総合センター

参加人数:7名

「3D CAM入門 -初心者歓迎!3D CAMでスムーズにデジタルものづくり-」

開催日時: 令和6年(2024年)12月3日(火)

開催場所:工業技術総合センター

参加人数:4名

「3Dスキャナで図面作成!リバースエンジニアリングセミナー」

開催日時: 令和7年(2025年)2月4日(火)

開催場所:工業技術総合センター

参加人数:12名

③水素エネルギー利活用に向けた耐水素性が強いバルブ等部材の技術開発

水素インフラ向け部材の劣化に対する耐性強化、高コスト化対策、評価技術の向上等に資するために、センターが保有する成膜技術を基礎とした先導的な技術開発、および中小企業の参入を促す国際標準規格に対応した評価技術の蓄積と普及により、中小企業の水素エネルギー分野のサプライチェーンへの参入を後押しします。

今年度は、炭素系薄膜による金属材料のバリア性向上を目指し、金属材料中の水素含有状態の評価に取り組んだ。金属材料への水素侵入を制御するための水素暴露環境を整備し金属表面の成分評価を行いました。

(成果)

企業、大学向けに技術移転を行いました。

技術移転

件数 :2件

移転先 :表面処理関連企業、京都工芸繊維大学